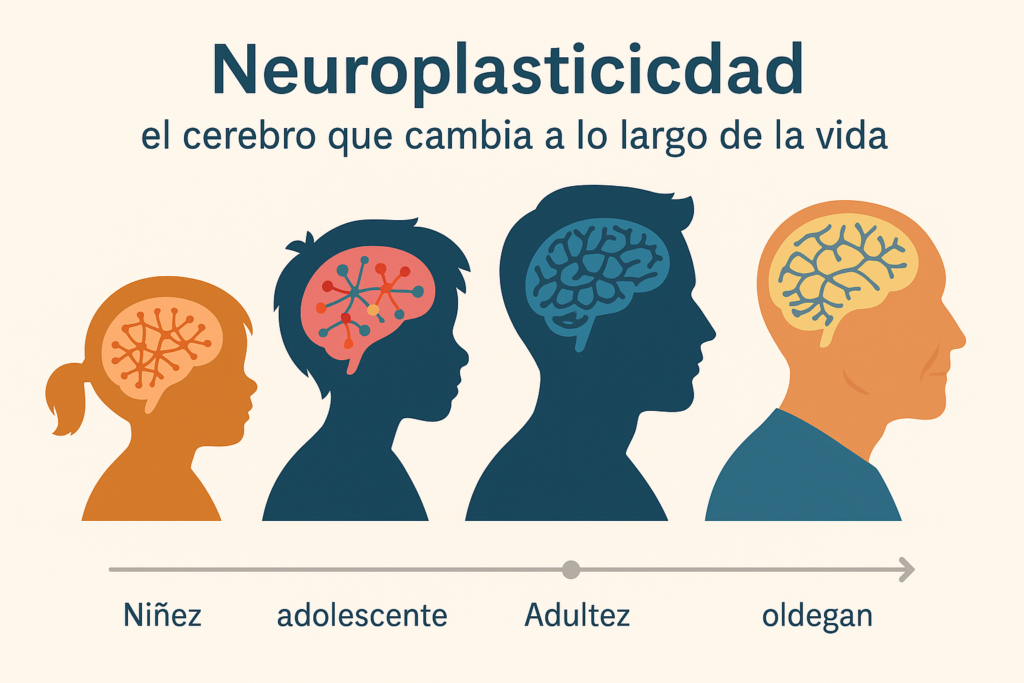

Neuroplasticidad a lo largo de la vida: cómo cambia nuestro cerebro

Si te gustó cuando hablamos de neuroplasticidad en un blog anterior, sin duda este nuevo artículo te va a interesar. Hoy indagamos en cómo la neuroplasticidad acompaña al cerebro a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

Neuroplasticidad en la niñez

Desde que nacemos hasta la llegada de la adolescencia, el cerebro humano experimenta una intensa actividad neuroplástica. Es la etapa donde se desarrollan funciones esenciales: mirar, tragar, masticar, hablar, reconocer estímulos, controlar los movimientos… Cada experiencia, cada estímulo, deja huella en el sistema nervioso.

Durante esta fase crucial, el entorno y los hábitos tienen un papel fundamental. Para fomentar una neuroplasticidad saludable, es importante proporcionar al cerebro mecanismos de aprendizaje lúdico: juegos, reglas nemotécnicas y actividades que estimulen la atención y la memoria. Los niños pequeños, sobre todo hasta los seis años, no tienen aún la capacidad de mantenerse quietos ni concentrados durante largos periodos, por lo que el juego estructurado es clave.

Además, deben contar con una nutrición equilibrada, buen descanso y actividad física diaria que estimule el desarrollo motor: elasticidad, equilibrio, coordinación, etc. En este sentido, lo más importante para que el cerebro aprenda: repetir y experimentar.

Neuroplasticidad en la adolescencia

Durante la adolescencia, el cerebro sufre un proceso conocido como “poda sináptica”, en el que se eliminan conexiones neuronales que no se utilizan, mientras que otras se fortalecen. Esto permite que muchos aprendizajes se automaticen, como caminar, correr o realizar tareas cotidianas complejas.

A nivel emocional, las bases ya están asentadas (alegría, ira, tristeza…), pero aparecen nuevas vivencias internas: el aburrimiento, la búsqueda de identidad, la rebeldía, las dudas existenciales, la preocupación por el futuro. La neuroplasticidad es clave en esta etapa de transición hacia la adultez.

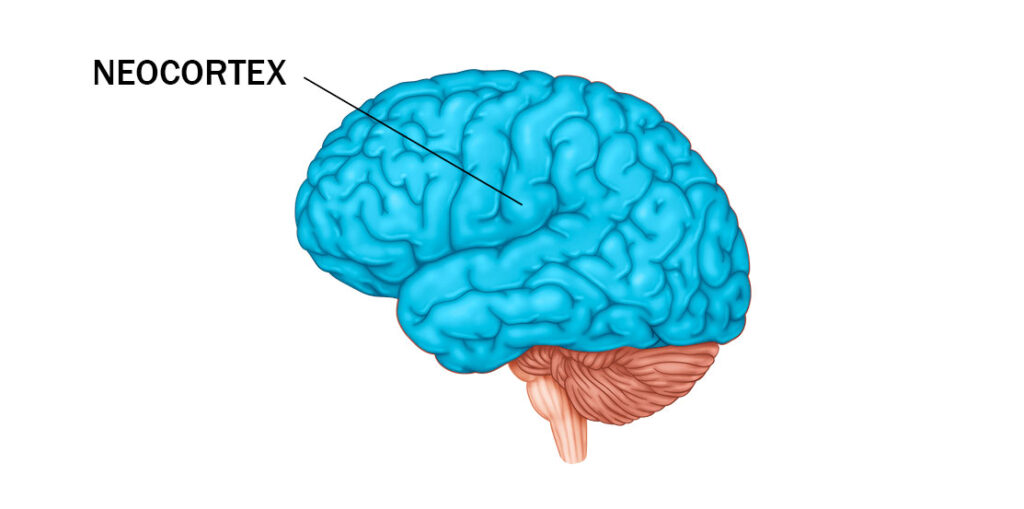

El cerebro continúa su maduración hasta aproximadamente los 22 años, cuando se consolida el neocórtex, la parte más racional del cerebro. Esta zona está relacionada con la toma de decisiones, el control de impulsos y la planificación a largo plazo.

Neuroplasticidad en la adultez

A partir de los 25 años, el cerebro sigue siendo plástico, aunque los cambios son más sutiles. Aun así, factores como el embarazo, situaciones traumáticas, nuevos retos laborales o cambios vitales importantes continúan generando nuevas conexiones neuronales.

La experiencia acumulada permite ver el mundo desde otra perspectiva y valorar las situaciones de forma diferente. Aprender cosas nuevas, adaptarse a cambios o enfrentar desafíos personales siguen siendo motores de la neuroplasticidad.

Neuroplasticidad en la vejez

La neuroplasticidad no desaparece con los años. El cerebro, aunque más lento y con células menos activas, sigue siendo capaz de generar nuevas conexiones si se estimula adecuadamente. La clave está en mantenerlo activo: una buena alimentación, ejercicio físico regular, estimulación mental, socialización y curiosidad son factores protectores frente al deterioro cognitivo.

Diversos estudios muestran que las personas mayores que han mantenido su cerebro activo a lo largo de su vida son más resistentes a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia. Aunque la senescencia celular (el envejecimiento de las células) hace que crear nuevas conexiones sea más difícil, no es imposible.

Según los neuropsicólogos, seguir aprendiendo, interesarse por nuevas actividades y mantener un estilo de vida activo incluso a los 100 años puede ser la mejor receta para una mente longeva y sana.

Conclusión

La neuroplasticidad nos acompaña durante toda la vida. Aunque su intensidad varía con la edad, nunca deja de ser un motor de cambio y adaptación para nuestro cerebro. Desde los primeros aprendizajes en la infancia hasta los desafíos de la vejez, nuestras experiencias, emociones y hábitos modelan constantemente nuestras conexiones neuronales. Cuidar de nuestro cerebro, mantenernos activos física y mentalmente, y seguir aprendiendo a cualquier edad no solo potencia nuestra salud cerebral, sino que nos permite vivir con mayor autonomía, equilibrio y bienestar. Porque, en definitiva, un cerebro que cambi

Bibliografía

- Doidge, N. (2007). The brain that changes itself: Stories of personal triumph from the frontiers of brain science. Penguin Books.

- Gómez-Pinilla, F. (2008). Brain foods: The effects of nutrients on brain function. Nature Reviews Neuroscience, 9(7), 568–578. https://doi.org/10.1038/nrn2421

- Harvard Medical School. (2020). Neuroplasticity: Rewiring the brain. Harvard Health Publishing. https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/neuroplasticity-rewiring-the-brain

- Kolb, B., & Gibb, R. (2011). Brain plasticity and behaviour in the developing brain. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 20(4), 265–276. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222576/

- Pascual-Leone, A., Amedi, A., Fregni, F., & Merabet, L. B. (2005). The plastic human brain cortex. Annual Review of Neuroscience, 28, 377–401. https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144216

- Sociedad Española de Neurociencia (SENC). (s.f.). Divulgación científica sobre plasticidad cerebral. https://www.senc.es

- Red Española de Neurociencia Cognitiva (RedNEC). (s.f.). Recursos de divulgación científica. https://rednec.es

Autora: Ana María Morón. Ammu Neuroscience&Biology.